Sur la route pour pourfendre le Bouddha  Plus le temps passe, plus j’apprécie le fait que je suis un simplet. Le fait que, malgré mon âge, j’arrive encore à commander avec une réponse positive presque tous les muscles de mon corps. Par contre, la moindre commande à mon esprit rencontre de la résistance. Donc « ne pas trop stresser avec » (un classique), « ne pas s’en faire », l’horreur derrière le slogan « continuons » avec en arrière-plan la fin du monde ( « jusqu’ici tout va bien ») ou m’interdire de visualiser un éléphant rose sont des commandes qui se soldent par des échecs. Mon esprit me résiste. Fait amusant : mes sens ne me résistent généralement pas à l’exception de l’odorat. Si quelqu’un me dit « ne respire pas, ça pue la moufette morte! », il est invariable que l’on peut compter sur moi pour prendre une inspiration et m’emplir le nez de la puanteur. J’en suis à un nombre incalculable de whiff de m****. Un véritable simplet. Le lien entre ça et le zen (pis c’est quoi un koan)? Un koan est un outil, un prétexte, un exercice mental qui favorise l’atteinte d’un état de conscience, qui favorise de vivre le moment présent en pleine conscience. L’exercice prend souvent la forme d’une question mystérieuse, comme un cas, avec lequel on passe du temps parce qu’il est impossible de le résoudre. Il est cependant impossible de le résoudre avec la raison. Les koans sont une pratique, au même titre que la méditation dans le zen qui est un mouvement plus général pour atteindre la connaissance de soi (le zen peut aller d’un arrangement floral jusqu’à la méditation profonde). C’est spirituel et non religieux. Tout le monde peut pratiquer le zen sans attache religieuse. On dit souvent que c’est comme le thé : les chrétiens, bouddhistes, musulmans et athées peuvent en boire. Le zen japonais explore le vide ou le « néant » d’une manière très intéressante sans jamais l’opposer au monde matériel ou à celui des formes. En résumé, le vide est bien le contraire du monde matériel sans être son opposé (oui, il est possible d’être le contraire de quelque chose sans opposition). L’idée est d’atteindre un point d’équilibre entre le vide et le plein, parce que l’un te fait apprécier l’autre. Tout ça dans le but d’avoir une solide connaissance de soi et d’explorer le monde en étant lié à toutes les créatures vivantes. Il m’arrive parfois d’atteindre temporairement un état d’équilibre fragile qui toujours m’échappe dans ce monde torturé. Ceci semble un peu complexe parce que si est inconscient qu’on le cherche, alors il nous échappe et si on le cherche trop consciemment, il s’échappe assurément. 2 koans Je vais rapporter deux extraits de koans zen significatifs pour moi. [Je m’autorise à les citer sans les sources puisque les deux se retrouvent dans un nombre incalculable de sources zen. Je propose trois livres dans les notes de cet article.] I - Le chien et la nature de Bouddha « Un moine demande au maître, Le chien a-t-il la nature de Bouddha? Le maître répond, «MU». » Mu signifie « non ». « néant » ou « cette question ne s’applique pas ». Pourquoi le maître répond ainsi? L’idée est que chaque créature vivante partage la même nature fondamentale (« Nous sommes des poussières d’étoiles »). Ainsi on peut affirmer que le chien a une nature de Bouddha. Le problème vient du fait que si le moine pose la question, ceci suggère une séparation avec les autres créatures vivantes. C’est pourquoi la question est irrecevable et que « Mu! » est la réponse. Le maître ne peut pas répondre « oui » à cause de cette division ou « non » à cause de la négation de la nature de Bouddha. Ceci est donc un koan fondamental, un grand classique. C’est celui avec lequel j’ai passé le plus de temps. Fondamentalement, toutes les créatures vivantes sont liées les unes aux autres et c’est la division qui nous fait souffrir dans la forme. Mais pourquoi, si notre nature est la même, nos formes sont différentes? Et comment cheminer avec la même nature par l’entremise des différences de forme? La compréhension profonde (intellectuelle et émotive) de ce « mu » rapproche les pratiquants zen de « la grande mort ». La grande mort, c’est lorsque le pratiquant se détache de son esprit, de son état et de sa forme pour se dissoudre et se confondre dans toute chose : la nature, le vent, la joie, la peine, le chien, la pratique, le mouvement et l’immobilité. Paradoxalement, ceci n’est pas loin de la fuite provoquée par la consommation ou les comportements excessifs. Mais le grand choc est que cet état d’esprit n’est pas l’illumination. C’est un outil, une étape qui rapproche de la barrière. On parle souvent de « franchir la barrière qui est ouverte ou la barrière sans porte ». Être inconscient et trop conscient sont les principaux obstacles pour éloigner de l’illumination. Ce qui me fait poser le deuxième koan et l’idée de « pourfendre le Bouddha » II – L’épée du général Kan « Au moment soudain de cette expérience singulière, ce sera l’explosion de la conversion et vous étonnerez le ciel et ébranlerez la terre. Vous volerez l’épée du général Kan ; vous en ferez votre arme et quand vous rencontrerez le Bouddha, vous le tuerez ; quand vous rencontrerez les patriarches, ils seront tranchés. Alors, installé dans cet instant de réalité flottant entre la vie et la mort, vous posséderez l’existence d’une grande liberté qui n’est ni vie ni mort, et parmi les six mondes et les quatre modes d’existence, vous jouirez de l’univers de paix et de réalité.» Être conscient de notre détachement ou notre capacité à se détacher sont des pièges. L’ego se sent immédiatement supérieur en comparaison à l’état des autres (qui sont moins conscients de la nature véritable ou trop attachés). L’ego est également friand de sa dissolution dans « la grande mort » par l’illusion de son unification avec le tout. Parce qu’on est unifié à l’ensemble par notre nature, mais véritablement séparé dans notre forme. C’est pourquoi il faut « revenir au monde » à partir de la grande mort et passer de la noirceur à la lumière. Et si, sur la route, on croise un Bouddha, il sera pourfendu! On doit tuer notre attachement égoïste au détachement de l’ego, pour ne pas se poser en illuminé retiré du monde ou en insupportable arrogant dans ce dernier. On tranche le Bouddha, les patriarches et les enseignements. Comme nous avons la nature du Bouddha, c’est une part de nous que l’on tranche. L’idée est de revenir au monde, dans notre forme unique et séparée des autres avec pourtant la même nature que le chien. L’illumination serait cet état d’équilibre fragile entre le néant et la pleine conscience. Le Yin et le Yang. C’est pourquoi on postule que l’homme simple qui fait cette réalisation est un saint. C’est également pourquoi on affirme que le saint qui fait cette réalisation vaut moins qu’un homme simple. « MU » Un simplet spécial quoi. SOURCES YAMADA, KOUN, The gateless gate the classic book of zen koans,Wisdom publications, Boston, 2015 [2004], 297 pages. YAMADA, KOUN, The authentic gate, Wisdom publications, Boston, 2015, 226 pages. ISHMAEL FORD, James et Melissa Myozen Blacker, The book of Mu, Wisdom publications, Boston, 2011, 329 pages

0 Commentaires

(Un texte sans alcool) La sagesse du fond de la cuvette

En classe, je monte sur les bureaux, récite des poèmes, fais des blagues « trashy », j’ai chanté, fais un début d’effeuillage, bref j’arrive comme une tempête. Je suis chanceux, pas vrai : la réputation d’être pratiquement invincible, toujours capable d’improviser et ainsi de suite. 10 ans dans ce métier et je suis à l’aise de livrer ici mon « rituel » de chaque rentrée. Avant le premier cours, je suis frappé d’un « trac » soudain et un mal me prend les tripes. Je transpire comme un animal sauvage que l’on tient trop serré. Je saute sur place, je suis enfermé dans ma tête et j’écoute des chansons qui m’aident à canaliser mes émotions. C’est vraiment comme une torture et le temps devient distordu dans ce tunnel de peur. Je m’enferme aux toilettes, je m’asperge de l’eau au visage et je finis dans une cabine à contempler l’eau d’une cuvette (je m’asperge avec de l’eau du robinet, pas celle de la cuvette). C’est donc la contemplation de l’eau de la cuvette, une version accessible du miroir de Galadriel. Je suis parfois malade et au bord des vomissements. Il est fréquent que je me sente la plus petite personne du monde. C’est ce que j’appelle affectueusement « le rituel du puke ». Je finis d’habitude par me parler, me regarder dans le miroir pour ensuite foncer vers la classe. Mon arène Je tente de débuter chaque session comme s’il s’agissait de ma dernière, d’entamer chaque cours comme si la mort allait me frapper dans la minute. On enseigne comme on est en vie, comme on aime, comme on se bat. Et on le fait pour elles et eux (pis iels aussi). Je me souviens lors d’une rentrée il y a quelques années, j’arrive en complet pour le premier cours et un cadre qui se souvenait de mon entrevue m’aborde dans le corridor « Pierre-Philippe tu étais moins bien habillé en entrevue !? » (pause, échange de regards) « Je travaille pour les étudiants en premier, les autres sont loin derrière ». La classe est comme une arène, dans laquelle je m’acquitte de deux dettes. Ma première est pour toutes les fois où l’école m’emmerdait. Les fois où tu te dis : « je peux faire mieux que cette personne à l’avant ». Ce quelque chose en toi qui comporte une part d’ego et qui est proche de l’arrogance. J’ai gardé cette impression longtemps et c’est devenu une certitude avec le temps. J’aime payer le prix de ce sentiment et de me dire que je dois attaquer/enseigner/transmettre de toutes mes forces. L’autre dette est celle d’incarner l’adulte que je voulais rencontrer quand j’étais jeune. À 17 ans, j’étais perdu. Je voulais des profs vivants, engagés, capables de regarder dans les yeux, d’enflammer le monde et surtout de permettre aux gens d’exister. C’est un mélange difficile entre la rigueur intellectuelle, l’empathie, la transmission de ce que l’on sait, le doute quant à ses croyances en s’accompagnant du doute devant l’infinitude de tout ce que l’on ne sait pas, de la fragilité des vivants et d’un futur incertain. Enseigner est un privilège, un art, un combat. Oui, je me dis tout ça en regardant le fond d’une toilette. Notes : J'aimerais recommander des lectures ou donner des trucs pour combattre la pression du premier cours, mais je crois sincèrement qu'il faut juste le faire. Autrement dit : ceci reviendrait à lire un texte sur "Comment sauter à l'eau". Dabs les mots de Yoda "There is no try". « Stie » Réponse de mon instructeur dans un cours privé quand je lui ai demandé pour la troisième fois s’il était bien certain que sa manière de procéder était meilleure que la mienne. Depuis peu, on m’a remis une ceinture blanche en jiu-jitsu brésilien, un art martial de combat au sol. Est-ce que je connais quelque chose en profondeur sur cette discipline? Non.

Est-ce que j’ai vraiment l’autorité pour en parler? Non. Je reste ce que je suis : je lis chaque semaine, explore lentement mon sujet et réfléchis à chaque leçon. Je suis incapable de ne pas faire des liens entre cet art martial et les autres pratiques dans ma vie (l’enseignement surtout). Je ne suis pas capable de ne pas m’accompagner du rire, c’est qui je suis. Évidemment, je pourrais parler de la grande qualité de mes instructeurs (3 personnes uniques, fascinantes et compétentes), de la camaraderie entre les élèves, des personnes que je rencontre et de l’état d’esprit de celles-ci, mais je garde le texte uniquement sur les leçons (et sous la barre des mille mots). Voici donc en rafale mes premiers apprentissages de ceinture blanche. Les principes de base du jiu-jitsu 0 - Une fois que le combat est au sol : I-Passer la garde de l’adversaire; II-Prendre une position avantageuse (ou dominante) ; III-Solidifier la position avantageuse; IV-Attaquer ET (si tout est solide et nécessaire) appliquer la force nécessaire. À venir (ceci est mon interprétation) : V - Explorer les alternatives possibles selon l’évolution de la discipline et la résistance de l’adversaire. Le parallèle avec l’enseignement est fascinant, c’est exactement ce que je fais en classe avec les sujets difficiles. I - Démonter les préjugés, fausses connaissances (prénotions), les réserves, contourner soigneusement les sensibilités et les blessures; II- Partager des notions et faits scientifiques solides en s’assurant de la compréhension de la classe. III- Renforcer les connaissances à partir du lien de confiance avec le groupe et des multiples recherches sur un sujet; IV- Valider l’application des théories en délogeant, remplaçant ou modifiant le regard sur le monde avec un travail sérieux (des rédactions, recherches, évaluations). Pour la suite : V- Explorer les alternatives possibles selon les contextes et attendre que la science supplante la présente théorie avec un meilleur modèle d’explications ou de compréhension. Les autres leçons de ceinture blanche

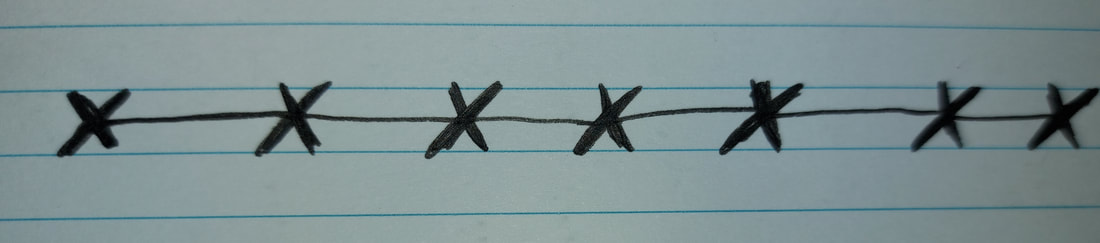

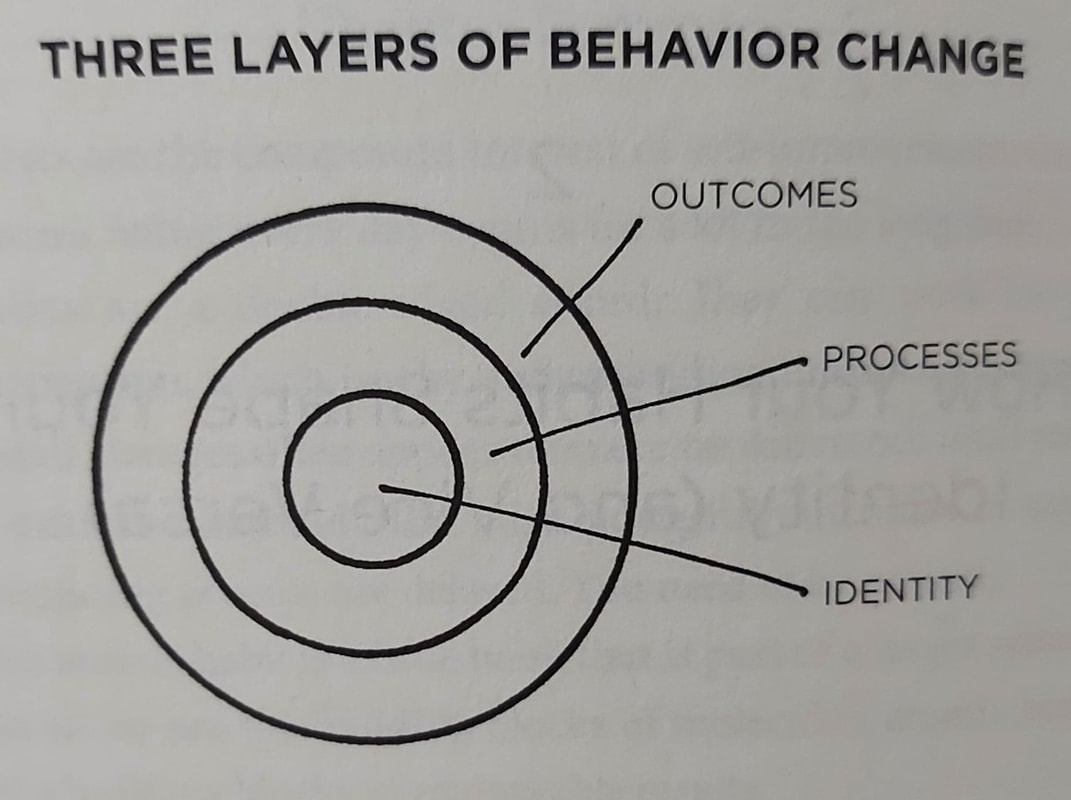

Dans mes victoires, même toutes croches lorsque je compense avec ma force de bœuf, j’arrête d’apprendre et il arrive même que mon ego prend de l’expansion (je peux me croire compétent alors que la victoire vient d’une mauvaise technique appliquée avec une tonne de force). Ma ceinture blanche m’apprend que la défaite est l’autoroute vers les apprentissages. La seule manière de perdre est donc l’abandon, l’irrespect de soi et des autres ou la démesure (l’expansion de l’ego). La leçon capitale : l’humilité C’est le slogan du gym que je fréquente. C’est la leçon des meilleurs élèves de la famille Gracie (des légendes dans cet art martial) et c’est la clef pour toutes les progressions dans cette discipline. C’est juste un autre niveau d’humilité. De manière classique, je suis fort : ici souvent ma force ne sert à rien ou est une nuisance. Dans les contacts physiques, j’arrivais à compenser avec ma masse/mon poids. Ici, mes adversaires expérimentés m’écrasent avec ma propre masse. Mon niveau de conditionnement et d’endurance était élevé : en combat c’est plus ou moins la clef, je suis une machine à gaspiller de l’énergie inutilement. Je compte parmi les élèves les moins expérimentés de l’école que je fréquente : je mélange encore ma gauche et ma droite, récemment j’ai mélangé mes bras et mes jambes. C’est vraiment hilarant, cette discipline fait en sorte qu’un de mes atouts devient un défaut. En combat libre « rolling », je me bagarre comme une remorqueuse en utilisant beaucoup trop de force et en écrasant lentement tout ce que je trouve pour obtenir une soumission. Le résultat est que j’apprends plus lentement que je devrais à cause de ma force. Pire encore, il m’est arrivé de croire que je devenais compétent parce que je compense mes défauts techniques en écrasant tout. Mon plan de match: « Hulk Smash! » J’ai beau me consoler en me disant que le légendaire Georges St-Pierre s’est fait soumettre 5 fois en 5 minutes à ses débuts en jiu-jitsu par un adversaire plus petit, je suis à plusieurs galaxies sous le niveau de GSP et en plus les instructeurs de mon école sont tous plus légers. C’est difficilement plus drôle. Surtout dans la complicité avec les autres. L’autre jour, un étudiant que j’aime bien m’a soufflé à l’oreille en me roulant doucement en boule sur moi-même : « Ne t’inquiète pas, j’ai roulé un cochon de 300 livres de cette manière cette semaine ». Je garde l’impression d’être un projet d’origami pour les autres. Donc, je me fais soumettre par des petits, des grands, des jeunes et des plus vénérables que moi. Forcément, cet art martial fonctionne et la principale leçon que je retiens est que si jamais j’ai juste une partie de ce talent, je vais pouvoir soumettre des adversaires beaucoup plus grands et forts. « Hulk ego smash, sniff sniff » Sources De simples recherches de base dans les outils électroniques peuvent donner une tonne d’informations… Tu veux me rouler en boule en me disant des mots doux à l’oreille? Tu veux t’initier aux arts martiaux et découvrir un autre monde? Je te recommande de suivre le lien suivant : www.neovsgym.com/?fbclid=IwAR0RzCGN_BlNUi5hZgMt0RwCrgNPHbWPTBcbeeolwgGYwmwh_B-3fWmDx8w Chaque jour quand je garde une habitude dont je suis fier, j'inscris un "x" sur le calendrier. Les "x" forment une chaîne et la seule règle importante est de "ne pas briser la chaîne". J’ai quelques questions sur la motivation qui méritent des réponses. La question que j’ai souvent est donc double : qu’est-ce qui te motive et comment rester motiver? La réponse est très décevante. « C’est qui je suis » Pour ma part : je lis pratiquement plus que jamais et j’en suis à plus de 230 jours consécutifs d’activité physique quotidienne. Je vise un record de lecture (même si mon travail implique de lire) et pourquoi pas 365 jours d’activité physique? Je prends le temps de me définir, me présenter et d’agir comme une personne active et un lecteur. La source la plus profonde pour des actions ou des comportements serait l’identité. Tout part très exactement de là, que ce soit conscient ou non. Quand on cherche à faire quelque chose de nouveau, c’est souvent par désir « d’être autre chose » ou de « changer ». On explore à tâtons, on « ne sait pas trop » et tout s’accompagne souvent d’un dialogue intérieur ou de commentaires : est-ce que je suis bon ou bonne, qu’est-ce que les autres vont penser de moi, que faire ensuite, est-ce que je vais être valorisé·e pour ma pratique, quels sont mes sentiments? Pour surmonter ce genre de questionnement, on se « motive » ce qui revient à dépenser de l’énergie pour poser des actions nouvelles (souvent inconfortables). Intrinsèque ou extrinsèque La littérature parle de « motivation intrinsèque » (qui vient de l’intérieur de soi) et de « motivation extrinsèque » (qui vient de l’extérieur de soi). On comprend aisément que ce qui est le plus fort est ce qui vient de l’intérieur et ce qui est fragile ou contextuel vient de l’extérieur. On mise donc sur le renforcement de la motivation dite intrinsèque. Mais sérieusement, je trouve tout ça trop compliqué pour les gens qui ne savent pas par quel bout instituer une habitude. Je dis souvent « fuck la motivation ». (je dis souvent fuck, c’est un mot que j’aime, c’est inconscient, c’est intrinsèque : je crois que c’est ma fucking identité.) La réponse simple Voici mon explication simple et ma recommandation de lecture si quelqu’un veut prendre de nouvelles habitudes (avec des exemples). 1 - Dans l’illustration suivante : d’où vient la motivation ? Source : CLEAR, James, Atomic habits, Penguin random house, New York, 2018, 306 pages. L’illustration est en page 30.

Le premier cercle est l’identité; le deuxième est le processus; et le dernier les résultats. L’erreur la plus commune est d’être trop attaché aux résultats. Partons des résultats : la personne veut un « corps plus efficace », on cherche à « obtenir une augmentation », il est question de « décrocher une entrevue », l’athlète veut « gagner une médaille », le plan est de « séduire x, y ou z », « de soumettre quelqu’un au jiu-jitsu », une quantité d’argent, etc. Ce sont des résultats, c’est très contextuel. C’est faible comme motivation, c’est extrinsèque et en dehors. Ceci est un secret zen et mystique de presque toutes les relations : les résultats sont hors contrôle. L’univers peut t’enlever les résultats et une fois que les résultats sont impossibles à atteindre pour une durée de temps, la motivation quitte. Exemple : crise économique (hors contrôle), résultats : très improbable d’être riche. Toutes les femmes que je rencontre sont superficielles ou détestent les rouquins (hors contrôle), résultat : personne n’est réceptif à la séduction. Les partenaires de jiu-jitsu sont plus expérimentés, plus calmes et se préparent à la compétition, résultat : la victoire par soumission m’échappe. Les résultats peuvent varier selon la journée, la température, le contexte économique, la forme physique, l’environnement, l’humeur des autres, l’orientation sexuelle, etc. Le cercle au milieu est le processus, c’est beaucoup plus intrinsèque. C’est le « comment la personne se rend à son objectif » et c’est beaucoup plus solide. S’attacher à s’entraîner, sentir son corps bouger, jouer au dek hockey, courir, cuisiner, obtenir des sourires de quelqu’un, avoir une bonne écoute, pratiquer le piano, répéter le théâtre, s’asseoir confortablement pour plonger dans un livre. Il y a une part extérieure (est-ce que les cours se donnent? Est-ce que j’ai accès à la pratique, quelqu’un à écouter, l’instrument de musique, etc.) Les Américains appellent ça « le grind », c’est une source forte pour les accrocs au travail. Ceci peut comporter une part inconsciente plus forte qui en dit long sur nous et notre passé. Il est fondamental d’apprendre à aimer le processus. Les champions de culturisme sont accrocs au « pump » dans les muscles, Stephen King est rigide à écrire chaque jour, une de mes proches décompresse systématiquement en « frottant les plancher ». Le résultat sera là, mais ce cercle est vraiment le processus. Le dernier cercle est celui de l’identité, c’est pratiquement uniquement intrinsèque (avec quelques composantes externes, des référents matériels). C’est une source presque inépuisable d’actions conscientes et surtout inconscientes. Les habitudes ou motivations qui logent ici sont les plus fortes. Comment on se définit dans le dialogue intérieur ? Qu’est-ce qui est dit lors des présentations à une nouvelle personne? On se dit un fumeur ou un consommateur? Probablement que d’arrêter de fumer sans aide sera difficile. Les qualificatifs sont importants : un artiste, un aidant, quelqu’un de généreux, un prédateur, une personne en forme, un parent responsable, un cultivateur, un professeur, etc. Ceci est profond, le processus vient après (certaines personnes changent de moyens pour combler un besoin identitaire) et les résultats sont variables (parfois on gagne, on perd, peu importe parce que l’identité est la même). L’interprétation des signaux extérieurs passe par l’identité. Ceci explique pourquoi la connaissance de soi est fondamentale et également pourquoi c’est une source si forte. Si on n’actualise pas ceci, on sent que l’on meurt un peu, que l’on s’éteint. Des exemples? Le 230 jours consécutifs d’activité physique modérées ou intenses n’est plus « coûteux » quand il se présente comme un enjeu identitaire :

Je vois le monde de cette manière: je soulève plus de choses, prends plus souvent les escaliers, suis stationné plus loin, mange en conséquence des dépenses énergétiques, pense à ma posture, etc. Les conséquences sont nombreuses : changements corporels, connaissance de soi, investissement de temps, blessures ou douleurs, nouvelles relations dans les arts martiaux, mais les « résultats » ne changent pas mon identité. Je suis actif blessé, par jour de pluie ou de grêle, lors des fériés et ainsi de suite. Un jour sans activité est un jour où je me perds. Plusieurs jours « je me fane » et une longue période serait un choc identitaire. Évidemment mon environnement, mon entourage et d’autres facteurs facilitent l’expression de cette identité. On peut déduire d’autre comportement pour celles et ceux qui se voient comme des artistes, militants, étudiants, victimes, mâles alpha ou autre. Le meilleur livre que j’ai lu pour instaurer de nouvelles habitudes est en référence sous le texte. La meilleure voie pour moi demeure une compréhension profonde de son identité. CLEAR, James, Atomic habits, Penguin random house, New York, 2018, 306 pages Invariablement, la fête des Pères me fait penser au mien et à son dernier repas. Quelque 20 ans après sa mort, je suis à l’aise d’écrire sur ce moment entre nous.

À la table Ce silence interminable entre lui et moi : il était assis en face de moi, me toisant avec son regard bleu et terrible. J’arrivais à le soutenir et à lui montrer que rien ne me faisait peur. Et pourtant, la mort nous rampait dessus et il me tenait en ce lieu pour voir de quoi j’étais fait. Le moment s’éternisait et dans quelques minutes, il serait mort. Il en était très conscient. Jusqu’à la fin, il voulait mesurer l’homme que j’allais devenir. Il brisa enfin le silence pour me faire une confidence. Son dernier secret serait la première phrase que je prononcerais à mon fils bien des années plus tard. Il se dénoua la gorge avec difficulté : « Je t’ai raconté le plus beau jour de ma vie? » *** Rémy Lefebvre En santé, il était fort, grand, érudit, homme ténébreux qui était amoureux de la nature, des lettres, de la biologie, l’écologie, le français et les maths. Il pouvait enseigner tout ça. Il maîtrisait également de longues locutions latines qu’il me murmurait parfois en me regardant. Mon père était une tempête. On aurait dit un animal pris dans le corps d'un homme. Il s’isolait parfois des semaines entières dans la nature, loin de nous, loin de tout, pour se retrouver, lui. Il dégageait parfois une telle colère qu’on l’aurait cru totalement sauvage sur le point de perdre ses facultés. Il vivait mal en société. Père détestait les gens faux, les salamalecs, était inconfortable en groupe, avait des accès de colère et pouvait être très blessant. Il était également connu pour ses engagements, sa culture, son amour des gens intelligents, honnêtes et son mépris sans borne pour d'autres. Je me sentais en sécurité avec lui, il semblait plus fort et terrible que tout. N’empêche qu’il me trouvait toujours faible et que je gardais l’impression permanente d’échouer un examen. D’être un peu comme une déception. Mon père était la mesure de tous les hommes dans mes yeux d’enfant. Dans les dernières années, il s’autodétruisait devant nous avec de l’alcool et de mauvaises habitudes. Son corps était usé plus qu’à son tour. Je ne crois pas qu’il connut souvent la paix. Sans doute parfois avec ma mère, certainement loin de tout dans la nature et assurément lors de cette journée à laquelle il référait de manière cryptique comme étant « le plus beau jour de ma vie ». Pendant sa dernière heure, il avait demandé son repas préféré. De manière soudaine ses plaies s’étaient ouvertes et il saignait des jambes, du torse et puait la mort. Son visage était décoloré et ses traits tirés puisqu’il avait perdu ce qui me semble être 50 kilos. Il urinait quotidiennement beaucoup de sang, son dos était brisé et une de ses jambes presque inutilisable. Je me souviendrais toujours de sa force. Je l’ai bien aidé à faire une distance en le soutenant. À quelques pas de la table, il m’a demandé de le laisser aller : « Tu ne vas pas faire mes derniers pas », puis, mourant, il est allé prendre place pour le repas. Nous avons soupé l’un en face de l’autre, avec peu de mots et son regard se posait parfois sur moi comme pour me demander : « Es-tu prêt? » À un moment du repas, il recracha son breuvage avec dégoût. « Tout goûte pareil », fit-il en soupirant. Il me regarda en silence, dans l’attente. « Tu perds le goût ». Il acquiesça simplement. « Tout goûte la bile mon fils ». Il était stoïque. « Tu es en train de mourir, c’est pour ça que tes sens partent et que tes plaies sont ouvertes ». Il semblait alors très heureux. « Tu es bien éduqué, ça ira pour toi » Le long silence, le regard d’acier. « Je t’ai raconté le plus beau jour de ma vie?» - Jamais vraiment. - C’est le jour où tu es venu au monde, tout le reste a goûté la bile en comparaison. » Quelques minutes plus tard, il allait mourir dans mes bras. Je comprends qu’il avait attendu jusqu’au dernier instant par peur que de célébrer notre lien me rende faible. Je comprends le modèle. Partager ses derniers pas a été un privilège. *** Je garde de forts souvenirs de cet homme qu’était mon père. Dans sa grandeur et sa colère. Des années plus tard, je me suis dit que j’allais partir du même endroit avec mon fils. Il sait que le jour de sa naissance est le plus beau jour de ma vie. Mes premières notes sur le faux-Soi.

J'arrive encore mal à l'exprimer, mais j'ai l'impression qu'il existe un lien direct entre "les personnalités toxiques" et l'expression d'un faux-Soi dans la personnalité. Le lien sociologique que je peux faire, c'est que notre culture favorise l'expression d'une façade superficielle au détriment des personnalités complexes avec des côtés négatifs. Cette obsession collective qui revient à nier la mort, masquer la laideur et notre côté sombre. À force de rejeter la mort on se prive principalement de la vie. La vitesse, l'urgence d'être bien et confortable et l'invasion des distractions légères. C’est vrai à propos du deuil, c’est vrai à propos de tout ce qui est douloureux, inconfortable, inexprimé ou refoulé. Pas moins de quatre personnes de mon entourage traversent des deuils présentement (toutes des femmes). Mon constat est que toutes font face au contexte social qui rend difficile de traverser un deuil. On est tous désarmé devant la mort des autres et j’ai fait une tonne d’erreurs à travers mes deuils de jeunesse. J’écris en pensant aujourd’hui à une orpheline qui souffre l’accumulation des deuils et qui manifeste le manque d’acceptation de la douleur qui vient avec la mort. La mort demeure un tabou. On ne la nomme que du bout des lèvres et trop rapidement. Je recommande toujours Caligula de Camus qui est le seul ouvrage qui m’a permis de confronter ma douleur lors d’un deuil. Cette tendance à nier la mort est également celle à ne pas vouloir « faire notre âge » et à valoriser uniquement le beau. Je vais refaire ici mon plaidoyer pour la laideur et l’acceptation du « shadow self » chez Jung. On a tous des mauvais côtés, des faiblesses, des aspects tyranniques ou un potentiel de noirceur. Il est essentiel d’en prendre conscience et de mettre ses forces/pulsions au travail pour nous et notre entourage. Je referme à l’instant l’excellent Le drame de l’enfant doué de l’autrice Alice Miller. Cet ouvrage aborde principalement le bagage non résolu de l’enfance qui fait en sorte que beaucoup d’adultes se retrouvent avec un faux-Soi très élaboré. Le faux-Soi, un concept que j’explore présentement, me semble être un vecteur d’accélération pour devenir une personnalité toxique (sujet à la mode). Le faux-Soi serait en quelque sorte le visage jugé agréable par les parents, une façade, qui se développe au détriment de ce que l’on est vraiment. Ce n’est pas uniquement le fameux « masque » lors des prestations publiques (le pôle social de l’identité en sociologie). C’est bien plutôt une forme de refoulement de sa personnalité véritable, ses traits ou pulsions jugés inadéquats, au profit d’un « faux-Soi » qui lui se trouve accepté et valorisé dans l’environnement. Des années de ce régime et la personne ne se connaît pas elle-même. Elle risque de se perdre, de se mentir, de vivre une fausse vie (une « shadow-life ») de consommer, d’être compulsive, toxique et surtout de reproduire le modèle avec ses propres enfants. Voici quelques perles de Miller… Elle explique (j’adore la poésie de cet extrait) que le personnage de Narcisse ne voit ni son dos, ni son ombre. Les deux lui restent cachés alors qu’il se contemple à la surface de l’eau. Il s’éprend donc d’une image de lui qui serait son faux-Soi, « car ce ne sont pas seulement les « beaux » et « bons » sentiments, ceux qui nous plaisent, qui font que nous sommes vivants, apportent une profondeur à notre existence et nous offrent des vues concluantes. » (p.60,l.18) Narcisse ne s’est jamais vraiment aimé lui-même contrairement à ce que l’on pense. Il est véritablement sa première victime et est mort bien avant son heure. Miller explique avec éclat que l’on peut violer un enfant de manière non sexuelle en l’humiliant et en lui faisant intégrer un mépris de ce qu’il est profondément. Tout ça au profit d’une image fausse. La plus grande blessure serait de ne jamais être aimé pour ce que l’on est vraiment. S’aimer sans passer uniquement par les grandeurs ( la démesure excessive des « highs ») et l’état dépressif (l’alternance infinie des gens prisonniers du faux-Soi). Parce qu’on est pris avec soi même et que la fuite est un détour de plus qui conduit à une prison intérieure, notre perte ou la perte du vivant. Ce qui est dans notre dos finira par nous rattraper qu’on en soit conscient ou non. Mieux vaut y faire face avec de l’aide au besoin. S’aimer dans la douleur du deuil, dans la laideur, dans ce que nous avons de sombre et d’incontrôlable. Parce que vivre c’est salissant, douloureux et que ce sont des incontournables pour exister. MILLER, Alice, Le drame de l’enfant doué, Éditions Quadrige, 2013 [1996], 107 pages  En décembre dernier, après un horrible épisode de perdition que je n’ai jamais raconté entièrement à quiconque (un mélange entre "The hangover, Fight club, Fifty shades et Fast and furious" dans un espace de quelques heures), j’ai pris une décision. La décision la plus simple, la plus directe. Me commettre à 30 minutes d’activité physique par jour pendant 30 jours consécutifs. L’activité est intense ou modérée. L’intensité, c’est la course par intervalles, la musculation, la boxe ou le jiu-jitsu. La modération, c'est le yoga ou le jogging. 30 jours, comme si ma vie en dépendait. En un sens c’est le cas. Considérant mes prédispositions de caractère, c’est utile de m’occuper. Chaque jour est marqué d’un « X » sur le calendrier. Une seule règle, donc : « ne pas briser la chaîne ». Reposé ou pas, endormi ou non, matin ou soir, sous la pluie, dans le vent, heureux ou en colère, à travers les tempêtes, blessé ou un lendemain de veille épique, avec des souliers plein de trous et des pieds couvert d'ampoules, c'est trente jours ou ce sera rien. Je vise toujours plus loin que l’objectif. Jusqu’à ce que de « ne pas faire quelque chose » devient plus difficile que de répéter l’action. Les 30 jours deviennent 45 et ainsi de suite. J’en suis à 115. C’est maintenant mon identité. Tant qu’à me rebâtir aussi bien partir des bases. Et à ceux qui me demandent « Comment tu as fait pendant que les salles pour l’entraînement sont fermées? » « Le plancher est ouvert, la nature est présente, tu peux bouger, pousser, courir, t’agripper quand même ». Brique par brique, obstacle après obstacle, répétition après répétition que les journées soient bonnes ou mauvaises. Un esprit calme et un corps en mouvement et pas l’inverse. J’aimerais transposer tout ça sur l’écriture, la lecture et le reste. Le temps le dira. En attendant, je suis pratiquement plus en forme que jamais. Le dernier « bonus » est que mon fils m’accompagne parfois dans des cours et il découvre mon humilité devant des personnes plus petites que moi, mais avec de grandes capacités techniques. Je crois que mon fils avait besoin de me voir clairement incompétent et vulnérable dans des situations nouvelles dans lesquelles je suis sous-performant. 115 jours plus tard, la vie n’est pas plus facile, mais je suis armé d’une confiance nouvelle. Pour paraphraser Bruce Lee; « Ne priez pas pour une vie facile, priez pour la force d’endurer les difficultés » « Mieux vaut être un guerrier dans un jardin, qu’un jardinier dans une guerre ». Oui, c’est une photo de moi à l’époque… On peut croire que c’est un ancêtre des « dick pics » avec la coupe de cheveux. J'envisage des poursuites contre mes parents. On l’a pas toujours facile (même les profs) Un étudiant cette semaine, plein de bonnes intentions disait avoir de la difficulté à s’identifier aux professeurs surtout à cause du vécu des profs. Ce problème est accentué parce qu’avec la pandémie, on se sent seul et les jeunes sont négligés depuis le début. C’est un sentiment qui est renforcé, surtout dans un programme comme sciences humaines, dans lequel la majorité des étudiants n’occuperont pas un emploi similaire au nôtre. La capacité de se reconnaître est limitée… L’étudiant est aimable, mais il dégage cette impression que personne ne peut comprendre ses obstacles. J’ai défilé une liste « top of my head » comme disent les Américains des obstacles que je connais qui sont vécus par plusieurs profs : « Il y a des épisodes de dépressions, des blessures, des maladies, des troubles de santé mentale, certains des profs étaient homosexuels alors que c’était peu accepté, certains ont connu la mort d’un enfant, beaucoup de deuils, de la violence conjugale, des relations toxiques, des tentatives de suicide, des familles qui comptent des criminels et ainsi de suite ». Les profs n’en parlent pas, mais ce n'est pas parce qu’on se gère ou le cache que les collègues ne portent pas des cicatrices du passé. Le jeune homme est un peu gêné, il m’explique avoir traversé de grandes périodes de rejet. J'ai écouté (je ne veux pas l'identifier) et ensuite j'ai complété: « Je connais cette merde » Il est surpris « pas comme l’intimidation par exemple, ça laisse des traces… » Mon cher, l’extrait qui suit est pour toi. Sur l’intimidation Tu vois, j’ai des grandes difficultés à même regarder des photos de ma jeunesse (en excluant mon look) parce que je sais que je suis toujours entre deux épisodes misérables à l'époque. Si jamais le purgatoire existe, pour moi ce sera juste de repasser mon cheminement scolaire en boucle. Je suis passé par l’intimidation (remarque comme j’évite le mot victime). Je n’ai jamais été une victime de rien. Je « passe au travers des événements » ou « par les événements ». La vie, la douleur, l’amour, la mort, le rire, le silence, les blessures, les relations, les trahisons, la perte et les moments heureux, tout ça « arrive » à moi comme aux autres. Mais j’imagine que pour établir une démonstration convaincante un top 5 de mes plus vifs souvenirs d'intimidation pourrait être utile. Après tout, l’intimidation ce n’est pas théorique. 5 : Un mélange de ceci : se faire voler ses vêtements dans les vestiaires, recevoir de l’urine, se faire lancer des mouchoirs mouillés pendant que tu te changes, recevoir des coups de serviettes mouillées, se faire agripper les jambes en étant dans les toilettes, se faire enfarger, subir l’atomic wedgie, recevoir des coups dans l’intimité, se faire lancer des ballons au visage, enfermer dans son casier, recevoir des rondelles dures au hockey, endurer le bris de matériel scolaire quotidien, se faire voler des jouets, regarder son vélo se faire briser et ainsi de suite... 4 : Se faire tenir par des assaillants et battre par les autres, un classique qui ne se démode pas. 3 : Se faire agresser par une fille plus vieille dans le transport qui m’a tenu par les cheveux (ceci explique en partie mon changement de coupe de cheveux) jusqu’à ce que mon cuir chevelu saigne. Le plaisir relatif de cette violence s'additionne à celle de mon père à qui je devais expliquer perdre une bagarre aux mains d'une fille... 2 : Être si détaché de la situation qu'il fallait provoquer un agresseur, baisser les bras et se laisser battre par lui sans jamais broncher pour montrer que je suis capable d’en prendre. 1 : Me faire jeter par terre, immobiliser puis brûler dans le cou par une cuillère chauffée à blanc. L’agresseur m’a collé au sol puis brûlé pour ce qui me sembla une éternité. À ce jour je garde un souvenir de cette odeur unique. Est-ce que ceci a fait qui je suis ? C’est difficile à dire. Je ne peux pas le savoir. Dans tous les cas je suis passé par là. Pour moi l’intimidation est une période d’environ 10 ans. J’ai été si con par la suite : je pourrais avoir un chapitre à mon nom dans le manuel de la connerie. Je suis devenu un intimidateur et j’ai fait beaucoup de dommage à des gens qui ne le méritaient pas. Y’a des bonnes journées quand même à l’époque pendant lesquelles j’étais juste terrorisé de croiser quelqu’un, de me faire imiter, ou juste me faire bousculer sporadiquement par les autres. Le plus dur, qui s’explique mal, n’est pas un geste spécifique (je ne sais pas trop quelle a été ma torture préférée). C’est plus l’ambiance quotidienne : ne jamais appartenir à aucun groupe, toujours être de trop, regarder le plancher, passer d’une terreur à l’autre, pas d’amoureuse, peu d’amis, personne pour te comprendre et parfois l’idée que ceci ne prendra jamais fin. C’est aussi le fait de porter des manches longues pour cacher tes blessures, refuser d’en parler aux parents et vivre dans une colère sourde qui pousse à contempler sérieusement l’idée du suicide. En passant si tu as des idées suicidaires, il y a des ressources : 1-866-APPELLE (277-3553) L’équipe de ton cégep, des proches, des profs et d’autres personnes qui sont passées par là. D'autres qui comprennent et d'autres qui sont formés spécialement pour t'accueillir et t'aider à trouver des solutions. Ne t’abandonne pas : les gens qui t’entourent ont un vécu plus complexe que ce que l’on croit généralement. La plupart des gens cachent les blessures, mais il y aura des personnes heureuses de t’écouter, de t’aider et de parler si tu t’ouvres. Tu peux même te dire que l’on ne s’est pas croisé pour rien. Je continue de croire que de l’autre côté de ce qui semble un océan de souffrances, il y a quelque chose pour lequel ça vaut la peine de persévérer. Si on te le donnait aujourd’hui, tu n’en verrais pas la beauté, mais de l’autre côté des difficultés tu trouveras des trésors. Attention aux lecteurs : contrairement à mes habitudes, le niveau de langue est plus bas. Comme j’écris sur l’arrivée dans 2022 je reste civil, mais « j’en ai mon char ». 2021 a été horrible pour moi (bouhou pauvre moi). Je débute 2022 et tous les indicateurs signalent un shit-show de proportion biblique. Comme une piñata pleine de merde suspendue au-dessus de ma tête. « Ok, Roger that » Que faire alors ? Premièrement, j’adhère à la philosophie suivante : Ben oui, c’est une « shit-piñata », mais au moins c’est moi qui vais tenir le bâton. Deuxièmement, je vais citer la série culte « The Wire » en remplaçant le mot « Baltimore” par 2022 : “If the Gods are fucking you, you find a way to fuck them back. It's 2022, gentlemen; the Gods will not save you” Donc, trouvons une manière créative de baiser les dieux (nouveaux et anciens : loin de moi l’idée d’exclure). En 2022, rire sera un acte de résistance. Vivre sera brave, au prix d’être ridicule. Afficher un bout de son incompétence, prendre des risques, oser s’exposer pour commettre des actes d’amour, pour faire ce que l’on aime. Je ne suis pas le meilleur pour m’occuper de moi, mais je suis encore capable de faire rire les autres. Et oui, ceci explique cela. Quelqu’un m’a écrit en privé : « Es-tu rendu à danser comme une graine sur TikTok pour que les étudiants t’aiment? » « Oui »[1] Mais pas pour recevoir de l’amour. Pour en donner, parce que je les perds les étudiants et étudiantes. Pouce par pouce, jour après jour, rencontre Teams par rencontre Teams, abandon après abandon. Je voulais dépasser mes limites en 2021 pour essayer d’être le meilleur et j’ai été complètement détruit par la session et des groupes d’étudiants beaux, plein de potentiel, mais à la dérive. Ma vitesse de correction est celle d’une tortue renversée, bourrée de Jack Daniel’s qui compte les nuages. Je n’ai aucune idée de comment je suis devenu si lent. Pis oui les jeunes sont sur TikTok, pis je sais que c’est de l’édutainement, que les pères fondateurs de la sociologie s’agiteraient dans leur tombe, que ça comble mon grand besoin d’attention. « Keep talking, I’m reloading » Donc oui, s’il faut que je danse comme une graine sur internet je vais le faire. Je trouve le commentaire un peu blessant pour tous les pénis. Incapable de ne pas terminer sur quelque chose d’un tantinet poétique, je vous laisse sur deux mots importants à mes yeux. Le nadir Ce mot je l’ai toujours aimé. Il est trop peu connu et utilisé. Le nadir est l’inverse du zénith. Le zénith c’est quand le soleil est à son point le plus haut dans le ciel au-dessus de soi. On l’utilise souvent dans le sens de l’apogée. Le nadir est exactement l’inverse. C’est lorsque le soleil est à son point le plus bas en dessous de soi donc sous nos pieds. On l’utilise rarement ou jamais. C’est pourtant un mot que j’aime même s’il vient avec une grande douleur. Le zénith, aussi beau soit-il est éphémère et la seule direction suivante est la descente. Le nadir vient avec une tonne de possibilités. Le soleil ne fait que remonter à partir de ce point. Pourquoi pas ne s’assurer de ne pas tomber plus bas? Augmenter nos standards à partir d’un point et tenir la ligne coûte que coûte. Querencia Mot espagnol : c’est le lieu dans l’arène ou le taureau préfère rester. Les matadors savent qu’en cet espace le taureau se sent presque invincible. C’est un espace dans lequel le taureau se sent chez lui. C’est un lieu à partir duquel il attaque, il réplique, c’est un lieu d’authenticité. Le mot « querer » se rapporte au désir, à l'amour et la fin du mot ("encia") est liée à un élan ou une forme de quête. J’ai trouvé qu’Hemingway est responsable de la diffusion de ce mot ici. Chacun doit avoir un espace dans lequel il est presque invincible : par l’art, le sport, la bienveillance, le rire, la danse, la culture, le rapport à la nature et j’invite chacun à renouer avec cet espace. Partir de ce point pour rejoindre les autres. Parce qu’on ne va certainement pas mourir en silence. Donc on accepte que ce point est le nadir, tu loges dans ta querencia et on passe à l’action. Un pas à la fois, un cours à la fois, un geste à la fois. En 2022, les dieux doivent nous entendre. [1] J’ai pas été capable de ne pas ajouter « Moi je suis une graine qui danse, toi tu es une graine qui regarde une autre graine danser. » À lire : Mythes et réalités sur le peuples autochtones de Pierre Lepage! Un ouvrage pour démonter les préjugés et en apprendre plus. Le 2 novembre, j’ai eu le grand privilège de présenter un extrait de conférence sur les traumas subis et transmis dans les pensionnats autochtones.

Je tiens d’emblée à remercier ma collègue Joannie Daigneault pour l’opportunité, son exposé était clair et plein de faits troublants sur le traitement des membres des Premières Nations (Premiers peuples ou Autochtones). Comme il est difficile d’être compris sur un sujet aussi difficile en seulement quelques minutes, je résume ici ma pensée en fournissant des liens additionnels. Mes idées n’engagent que moi : pas mes collègues, pas mon employeur, pas mes ancêtres ni mes enfants. J'ai parfois un regard légèrement excentrique sur les problèmes sociaux. Mon regard personnel:

J’ai ouvert sur des expériences de neurobiologie de Henri Laborit dans Éloge de la fuite (référence ici[1]). En gros, dans un laboratoire on expose des rats à des signaux visuels et sonores qui annoncent des chocs électriques (de la souffrance) en offrant des environnements différents. 1. Environnement 1 Le rat peut fuir sa cage dans un espace capitonné. Cet animal se remettra du trauma relativement facilement en apprenant à fuir la douleur. 2. Environnement 2 Deux rats sont mis ensemble sans possibilité de fuir. Au signal sonore les rats vont se battre pour dissiper la tension. Fait qui semble étrange : les animaux garderons peut ou pas de séquelles du trauma selon Laborit. Comme si le passage à l’action agressive permet de diffuser la tension. 3. Environnement 3 Le rat est seul et ne peut rien faire d’autre que de subir le choc. Non seulement le trauma sera plus fort (après tout, les chocs sont répétés), mais il gardera des séquelles un mois plus tard et possiblement plus longtemps. Autrement dit, il somatise la douleur de l’environnement pour la retourner contre lui. Henri Laborit expose ensuite les trois tendances humaines (agression, fuite, somatisation) devant des chocs de l’environnement, la douleur et ainsi de suite. On peut immédiatement associer une des trois grandes tendances à des cultures ou des comportements plus genrés[2]. Chez le mammifère humain, on s’entend que la communication (le passage par l’univers symbolique) favorise une dissipation des tensions. Sur ce point je recommande le très populaire Guillaume Dulude avec « Je suis un chercheur d’or » (référence ici[3]). Voici les citations utilisées dans la conférence : « Si un humain souffre devant une personne, qui, elle, ne souffre pas, il aura tendance à la faire souffrir pour éviter d’être seul, afin d’équilibrer sa vulnérabilité. Il nous arrive même de faire mal à ceux que nous aimons. […] Ce n’est pas parce que nous aimons le faire. Cela fait ressortir un aspect fondamental de l’humain: il souffre davantage de la solitude ou de l’absence de connexion que de n’importe quelle autre douleur » (p.503 et p.547) En cherchant sur les traumatismes liés au passage dans les pensionnats, on se heurte aux difficultés des sciences sociales à obtenir des données claires sur l’impact du passage dans les pensionnats, sur notre méconnaissance des mécanismes de transmission intergénérationnelle des traumas et sur le fait qu’ici et maintenant il n’y a pas de lien causal entre le passage par les pensionnats et les traumatismes (voir la note 1). Quels sont les liens que l’on peut établir avec mes babillages et le passage dans les pensionnats? Une fois que l’on écarte la causalité scientifique, il ne reste que des témoignages, des prises de conscience, des extrapolations théoriques et pour un sociologue en action : une recommandation aux décideurs politiques. D’après moi, les enfants qui sont passés par ces institutions totalitaires que sont les pensionnats sont les sujets de chocs considérables. Un environnement violent, des agressions quotidiennes dans toutes les catégories et un processus d’intériorisation de la haine de soi. Ceci ressemble étrangement à une cage électrifiée sans possibilité de fuite. Les chances de somatisation sont donc maximales pour les ex-pensionnaires. Si on ajoute à cela l’absence de reconnaissance dans le pays et la province, l’écart de la langue pour reconnaître, partager et vivre la douleur, les tensions seront pratiquement impossibles à dissiper. Et une réserve ressemble à quoi pour la suite ? Parfois à une plus grande cage avec plus de possibilités certes. Les communautés sont variées et certaines s’en sortent mieux que d’autres. Mais « rassembler puis mettre à l’écart » les personnes traumatisées ressemble à une suite violente sans une véritable possibilité de guérison. Et les cultures autochtones ? Elles sont souvent rieuses plutôt qu’agressives, contemplatives plutôt que productives, tournées vers la spiritualité et les cycles. Autant d’ingrédients qui prédisposent à une mélancolie. Les risques de somatisation sont donc immenses et c’est une réaction biologique et sociale qui me semble complètement prévisible. Il y aura certainement des minorités agressives, tout d’abord envers la communauté et ensuite vers l’environnement. Possiblement des branches plus guerrières qui décideront d'extérioriser les tensions. Cette réaction me semble également une suite logique. Et on constate, de l’extérieur, uniquement les soubresauts de cette douleur ou alors les dérangements qui entourent les communautés pour une majorité inconsciente avec des réflexes de déni. Des solutions ? La froide logique comptable des décideurs politiques, ceux qui attendent les définitions parfaites et les preuves irréfutables, fait en sorte que les problèmes sociaux perdurent. Mon sentiment est que la première piste de solution part d’une écoute de chacune des communautés selon ses besoins et sa culture (sous-culture). Il faut évidemment limiter les expressions de violence dans un premier temps (parfois avec de la répression), mais il me semble évident qu’il faut se permettre plus… Il faut faire au moins autant de prévention, d’éducation et de soutien que de répression (et pourquoi pas davantage?). Une intervention holistique (sur les agresseurs, les victimes, les enfants, les aînés, la culture, la langue, la politique, l’histoire et l’environnement socioéconomique) me semble incontournable. On responsabilise donc pleinement les individus sans jamais nier l’importance d’une action collective et d’un environnement sain. Évidemment que l’on peut attendre des années pour prouver hors de tout doute l’impact précis et clair du passage dans les pensionnats et la transmission intergénérationnelle. Mais les gouvernements présentent déjà des excuses pour les pensionnats. Une fois que les excuses sont présentées, mieux vaut errer un peu du côté de la générosité en tentant de réparer et soutenir que d’attendre en espérant que les souffrances disparaissent par magie. Les questions sont légitimes : pourquoi attendre ? Pourquoi prendre le risque de ne pas soutenir les communautés et d’être encore absent dans l’écoute et l’entraide ? Mon impression est que les communautés n’attendent que l’opportunité de faire face aux défis. Note 1 Les données sont difficiles à obtenir pour plusieurs raisons : le poids de la honte des victimes, le peu d’études réalisées rapidement sur ce genre de question, la destruction des données médicales des résidents des pensionnats et la cécité collective sur cette douleur (une forme de fuite par le déni). Voir ici sur les archives médicales: https://www.ledevoir.com/documents/special/2021-06-pensionnats/index.html Voir cette étude sur les traumas à l’âge adulte https://www.erudit.org/en/journals/efg/2016-n25-efg03027/1039497ar/ Voir cet essai doctoral entre autres sur l’impossibilité d’établir un lien causal https://constellation.uqac.ca/2648/ [1] LABORIT, H. Éloge de la fuite, folio essais, 1977, 186 pages. [2] Pour les amateurs de science-fiction : c’est exactement le test que passe Paul Atréides dans Dune avec le « Gom Jabbar ». Essentiellement c’est la question suivante : Est-ce que le personnage de Paul transcende les réflexes de fuite, d’agression et de somatisation ? Peut-il retrouver le calme dans la douleur et se poser en maître de ses instincts et de son destin ? Voir : HERBERT, F. Dune, Robert Laffont , 1970 [1965], 349 pages [3] DULUDE, Guillaume, Je suis un chercheur d’or, Les éditions de l’homme, 2020, 567 pages |

AuteurJ'essaie d'inspirer chaque personne que je rencontre. À défaut, je la faire rire ou je l'ignore. Je suis professeur de sociologie au Cégep de Granby depuis quelques années. J'habite également mon corps et ne vois aucune contradiction à combiner la force de l'esprit et celle du corps. Dans le passé, j'ai occupé la fonction de représentant des organismes communautaires de l'Estrie. Mon objectif est de favoriser une prise de conscience par l'entremise de ma discipline et de mes expériences. Archives

Juin 2024

|

Flux RSS

Flux RSS